El historiador británico Eric Hobsbawm señaló en el ocaso del siglo XX la destrucción progresiva de los vínculos entre la juventud y la memoria de las generaciones precedentes. A su juicio, los jóvenes estarían condenados a crecer en una especie de «presente permanente» sin conexión alguna con el pasado del tiempo que habitan. Este fenómeno propiciaría el olvido, el adanismo, la amnesia. Desde la esfera de la historieta, pocos han impugnado con más rotundidad ese «eterno ahora» que el tándem formado por los argentinos Carlos Sampayo y José Muñoz.

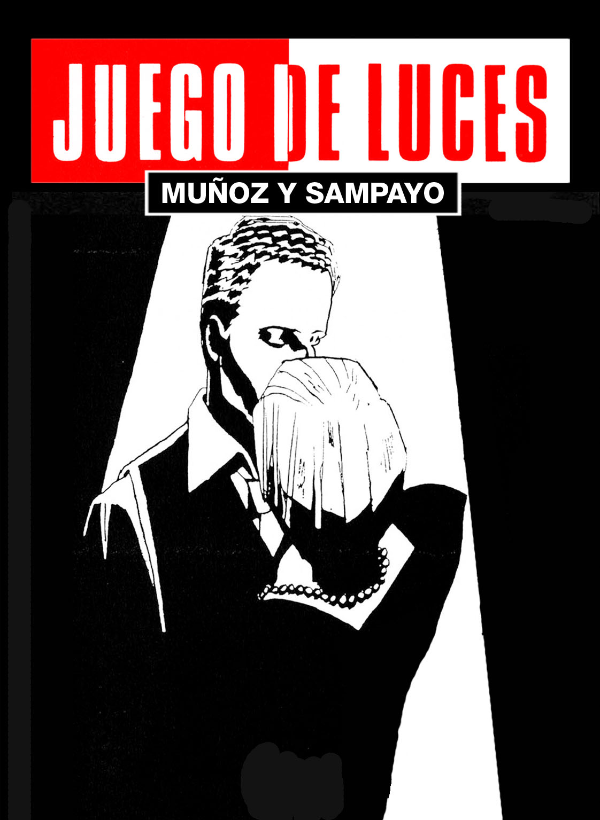

Muñoz y Sampayo se conocieron en 1971 cuando acudieron al aeropuerto de Ezeiza a despedir a Óscar Zárate, un amigo en común. Se reencontraron tres años después, ya instalados en Europa y se asociaron para hacer historietas por mediación del propio Zárate. En ese ámbito y en poco más de una década reinventaron los cánones del género negro con la serie Alack Sinner, ventilaron las miserias del imperialismo yanqui en Sophie y En el bar, y denunciaron la problemática del exilio latinoamericano en Sudor sudaca. Es la suya una bibliografía amplia, parte creación, parte expresión biográfica, si no vital, sí sensible. En ese sentido y en tanto que expatriados, la realidad europea de mediados de los 80 ocupaba un lugar central en el conjunto de sus preocupaciones. La abordaron desde distintas perspectivas y con tonos diversos en dos álbumes soberbios: el satírico Europa en llamas y el dramático Juego de luces (1987), que pudimos leer en España en las páginas de la revista El Víbora.

Juego de luces nos traslada a la Italia de fines de los 80, unos años antes de que el sistema político presidido por el democristiano Giulio Andreotti saltara por los aires a raíz del escándalo masivo de corrupción conocido como «Tangentopoli» («Sobornópolis»). Las primeras viñetas anticipan simbólicamente el contenido del resto de la obra: los faros de un automóvil iluminan a ráfagas una travesía nocturna, tortuosa, sombría. Sus ocupantes son tres personajes que viajan rumbo a la frontera francoitaliana. ¿Su destino? La villa toscana donde reside el octogenario actor Giangiacomo Haffner. ¿El objeto del viaje? Obsequiar al legendario intérprete con unos hologramas —pálidos fantasmas de luz— que recrean (o revelan) los instantes cruciales de su vida. A medida que avance la trama, el pasado del actor emergerá poco a poco como un negativo expuesto al proceso de revelado. El retrato emergente es despiadado, pero no exento de ternura y delicadeza.

En público Haffner ofrece una imagen impoluta, imponente. En privado, monologa con sus remordimientos en la soledad impenetrable de un palacete con un laberinto instalado en el centro del jardín. El tema del laberinto, tan caro a la literatura policial, enlaza aquí con el mito de Teseo y el Minotauro. Los recuerdos del anciano, alimentados por los hologramas que le obsequian sus visitantes, interrumpen oportunamente el desarrollo de la trama, rectificándola, matizándola, ensombreciéndola con sutileza. Sampayo escribe como los dioses esta historia de tintes mitológicos, con esa prosa melódica, musical, de frases entrecortadas que sugieren siempre mucho más de lo que, en apariencia, dicen. Y Muñoz, discípulo aventajado de la escuela del claroscuro encarnada en Argentina por Alberto Breccia y Hugo Pratt, dibuja entre lo divino y lo humano con esa pincelada única, prodigiosa, capaz de encontrar a tientas la salida en el verdadero laberinto de esta obra: el alma de un personaje.

Jorge García